「卒業制作」は、普段の課題とは一味違います。

いままで学んできたガラス工芸の技術、知識や、発想力、自分なりに見つけたガラスの意味…その全てを、ひとつの作品にぎゅっと込めたのが、卒業制作です。

ある人にとっては、自分を表現すること。またある人にとっては、「こんなガラスを世に出したい」という想いの発表。どんな形であっても、卒業制作は今の自分を映す鏡のような存在です。

今回は、そんな卒業制作に取り組むひとりの学生に密着しました。

今回密着した人

地元・熊本の高校を卒業後、東京ガラスに飛び込んだ清水さん

▲清水 咲 さん(総合応用科)

熊本県の高校を卒業後、単身で東京に移住し、東京ガラス工芸研究所に入学。

入学後1年間ガラスの全般的な知識と技術を学び、2年目となる今年は卒業制作に励んでいる。

「熊本の山に囲まれてのびのびと育ちました」という清水さん。なぜ、1人東京に飛び立ってガラスづくりの人生を開始したのでしょうか?

「小学校三年生の時に行った工芸展で見たとんぼ玉をきっかけに、ガラス工芸に興味を持ちだしました。確か、青系のクラゲが入ったとんぼ玉だった気がします。そこからガラス工芸を仕事に出来たらと思うようになりました。小学校の卒業文集にも書きましたよ、『ガラス職人をやりたい』と!(笑)。そして高校生になり具体的な進路を考え調べていく中で東京ガラス工芸研究所を見つけて、その授業内容の濃密さに進学を決めました。」

小さなとんぼ玉が、人生を大きく変えたんですね!そのとんぼ玉を作った作家さんはとても嬉しいと思います。そして我々スタッフもそのようなきっかけで飛び込んでくれたことが嬉しいです。

生き物への愛を、卒業制作に

清水さんは、無類の生き物好きです。

山に囲まれて育ったことや、生物関係の仕事をされているご両親の存在が、生き物を好きになった理由だと、清水さんは教えてくれました。

「生き物は、私にとって離れられない存在です。生き物は、どの部分をとっても、何かしらそうなった理由がある。長い歴史で最適化されてきたんですよね。それを知っていくのが面白いです。これからもまだ進化していくんでしょうけど!」

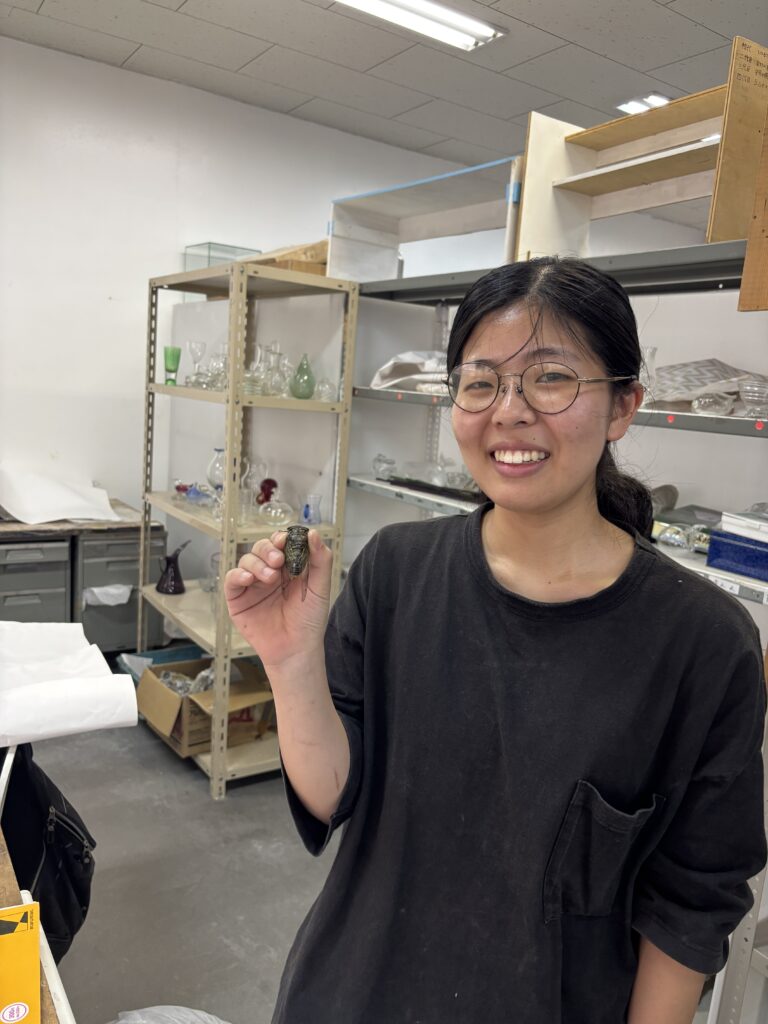

▲「今年初のクマゼミです」と見せてくれる清水さん。(2025年7月)

卒業制作の始まりは、構想から

そんな清水さんは今、学生生活の最後を飾る卒業制作に取り組んでいます。

卒業制作の流れ

【4~7月】造形ゼミ・試作。構想を固める。プレゼンテーション。

【8月】夏休み

【9月~展示前】造形ゼミ・本制作。

【2月末~3月初め】卒業・修了制作展にて展示。講評。

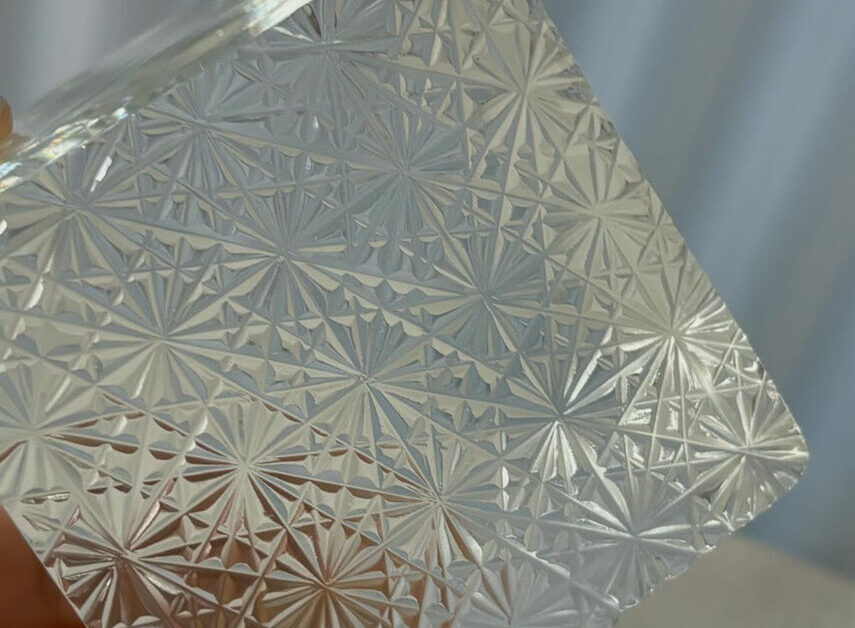

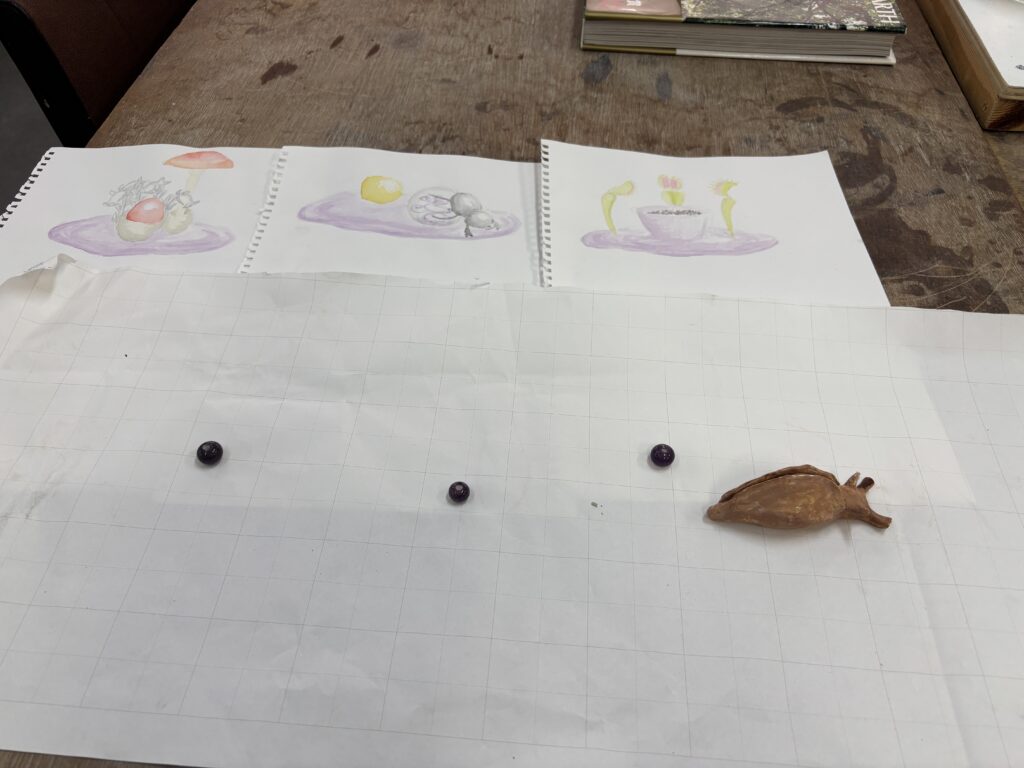

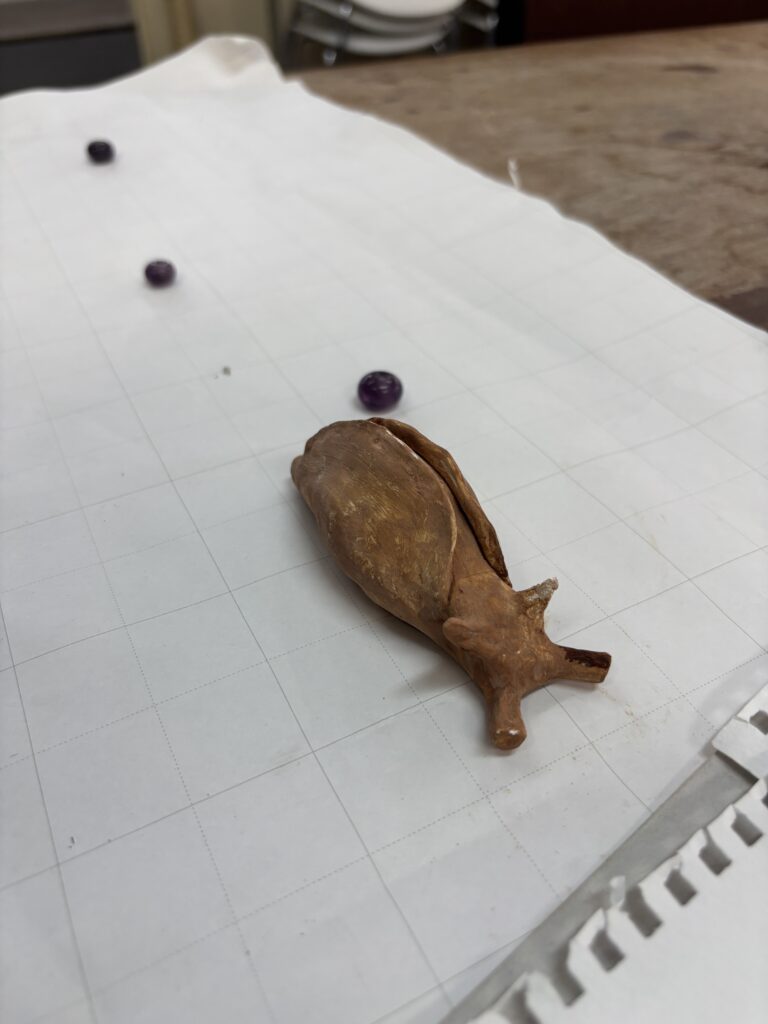

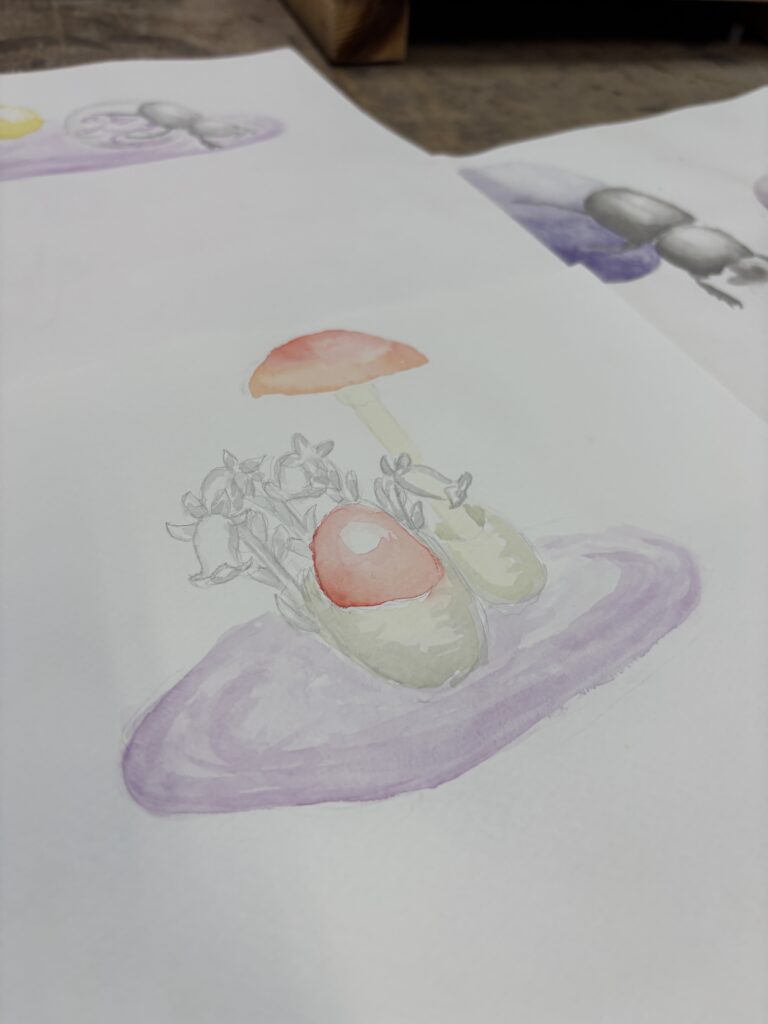

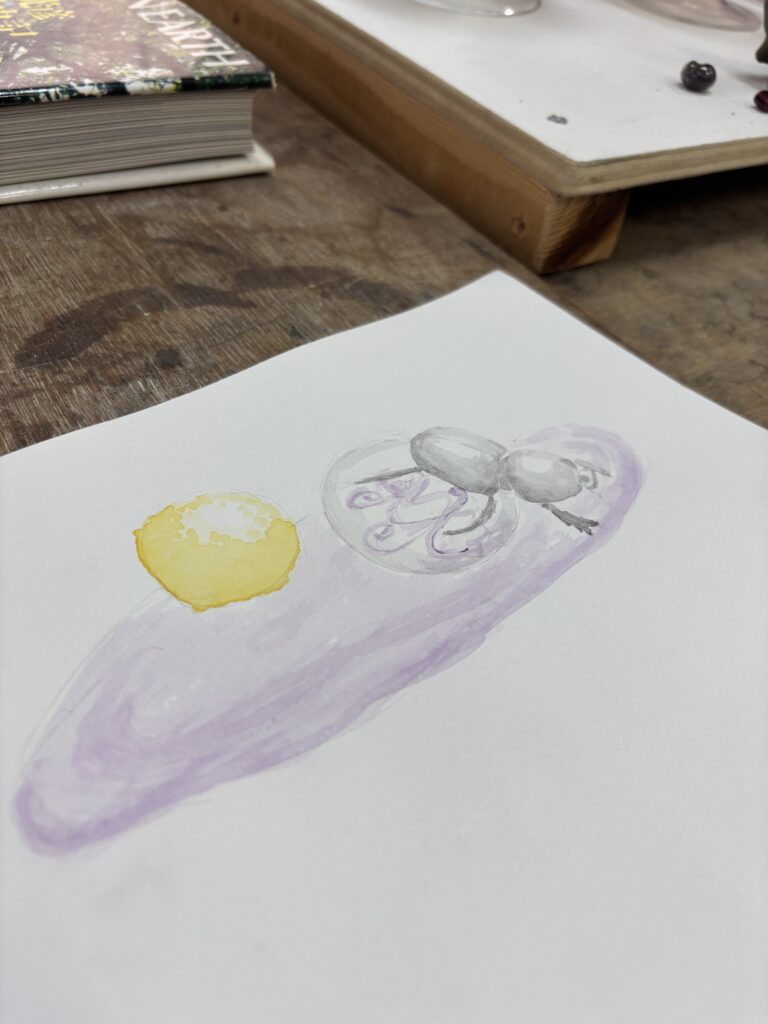

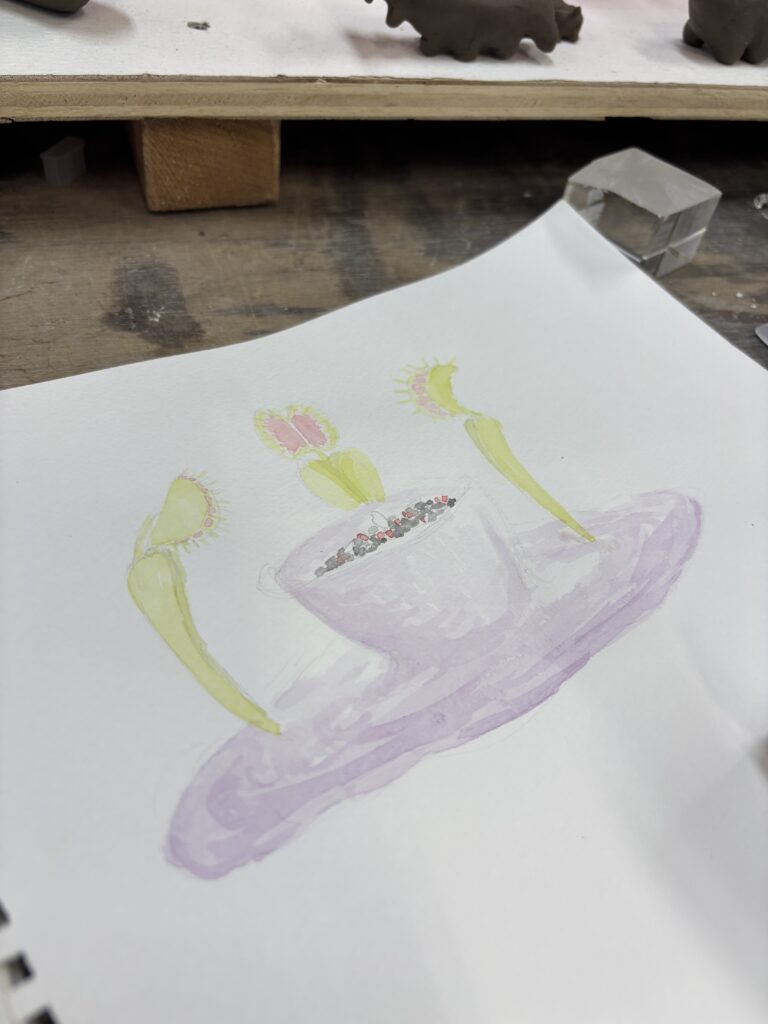

清水さんが制作した展示イメージのマケット(模型)がこちら。

大きなアメフラシを先頭に置き、その後ろに3つの別の生き物が点在しているイメージ。

背後の3つの生き物はこちら。

▲タマゴタケとギンリョウソウ

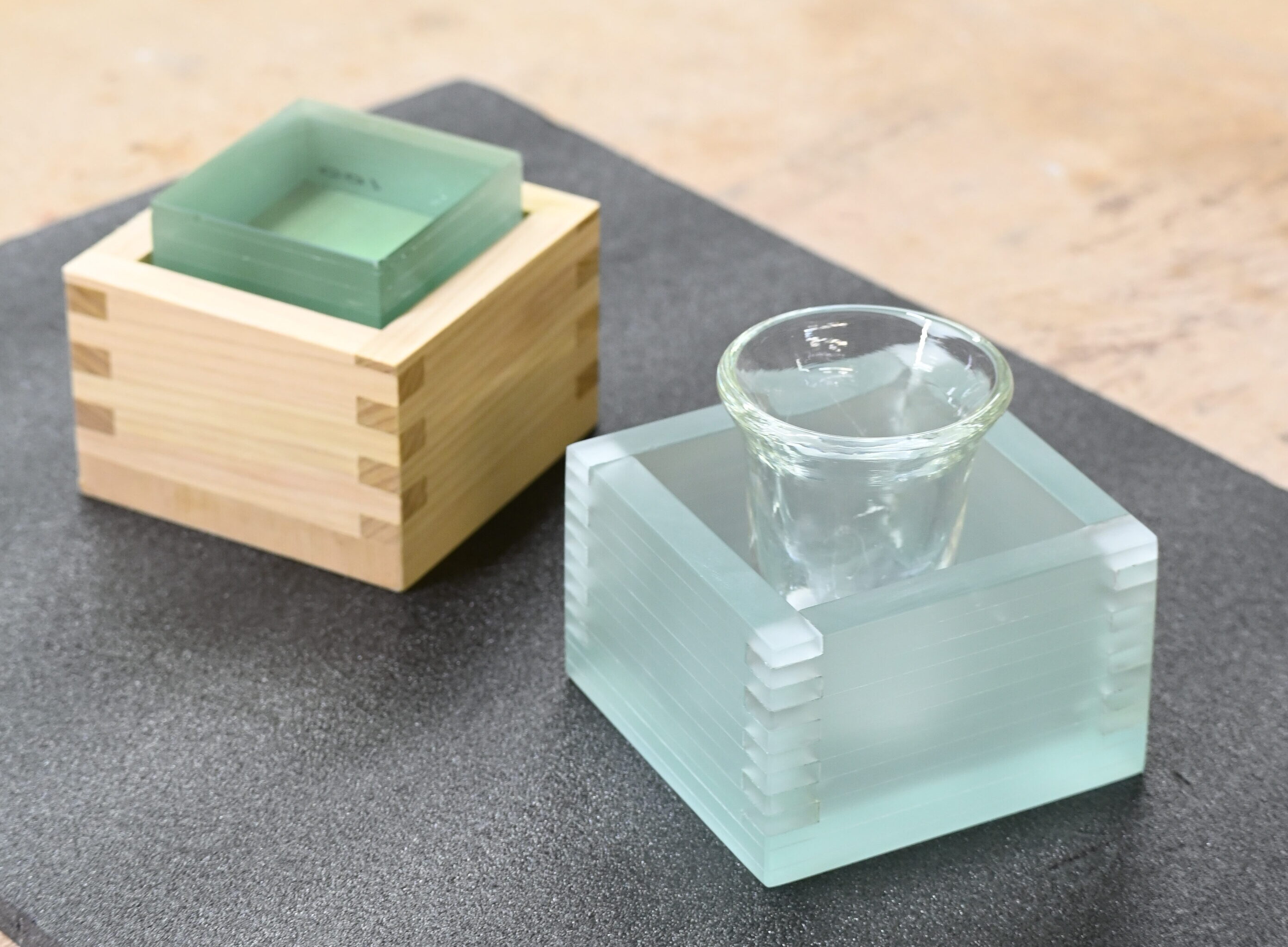

▲フンコロガシとハチの花粉団子

▲ハエトリソウ

完成イメージだけを見ると、シンプルに感じられると思います。しかし、この案に固まるまでの構想期間は約4か月。「本当に作りたいものは何か?」を問い続け、試作してはやり直すことを繰り返し、ようやく納得できました。

「(構想期間で)色々考えてて、自分が今まで生きてきた時間を振り返ってみようと思ったんです。その結果、ふるさと熊本で出会った生き物を作品にしようと。先頭のアメフラシは熊本の海にいる生き物で、自分より『ちょっと先』に行っているものを表しています。アメフラシの後ろには、山で出会った生き物を配置し、『今までの人生』の思い出を表しています。でも実は、フンコロガシだけは熊本にはいません。仲間はいるけど転がすタイプはいないんです。でも、図鑑で見て昔から好きだったので入れました(笑)。

(作品テーマを)一言で言うと、『つながり』ですかね?生き物のつながりを、自分の人間社会での立ち位置と重ね合わせられたらと思っています。」

とても清水さんらしい作品になりそうです!イメージが固まったら、本制作に入ります。

…次はパート②「どうやってガラスにする?」

▲ボツになった案。「ボツ案ではそこ(自分の人生を振り返ること)まで考えていなかったです」とのこと。

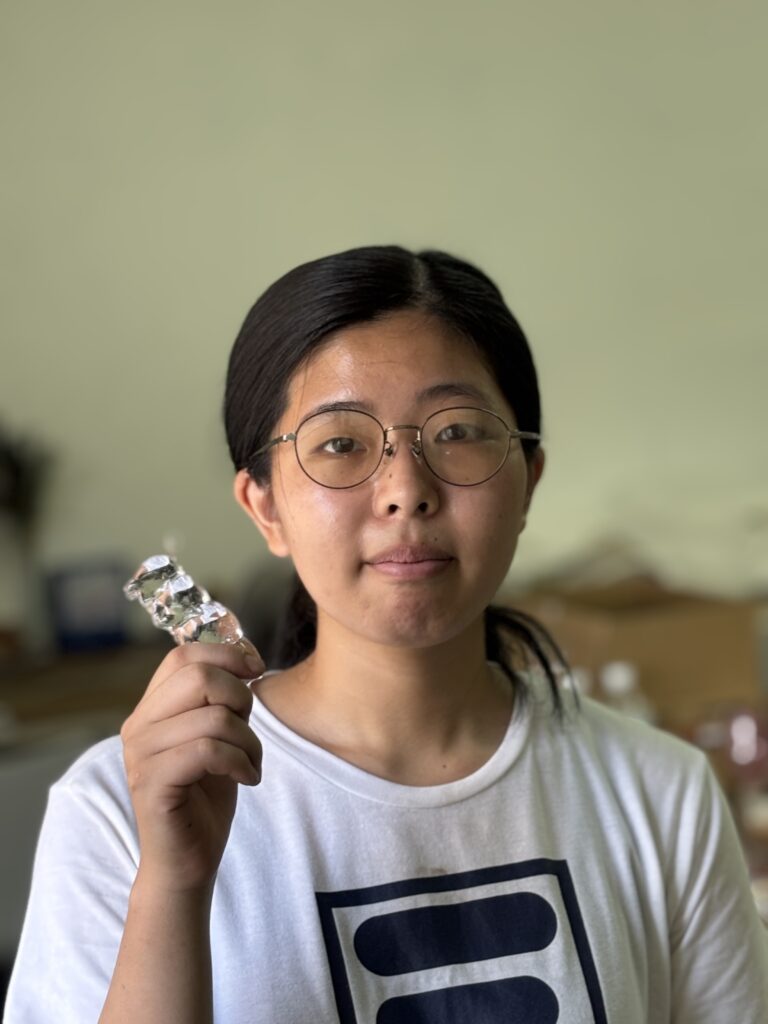

▲プレゼンテーション中の清水さん

▲いつも元気で朗らかな清水さん。プロフィール撮影中の様子。