どうやってガラスにする?

イメージや想いがあっても、それをガラスに落とし込むことは思った以上に難しいです。思い描いたフォルムを作るための技術の研鑽。理想の色・形・質感を出すための材料や道具の選別。そして幾多の工程を重ねた末の割れや欠け…一筋縄ではいきません。が、何が起ころうと、講師、スタッフ、同期の仲間など、たくさんの人の力を借りて、乗り越えていきますよ!

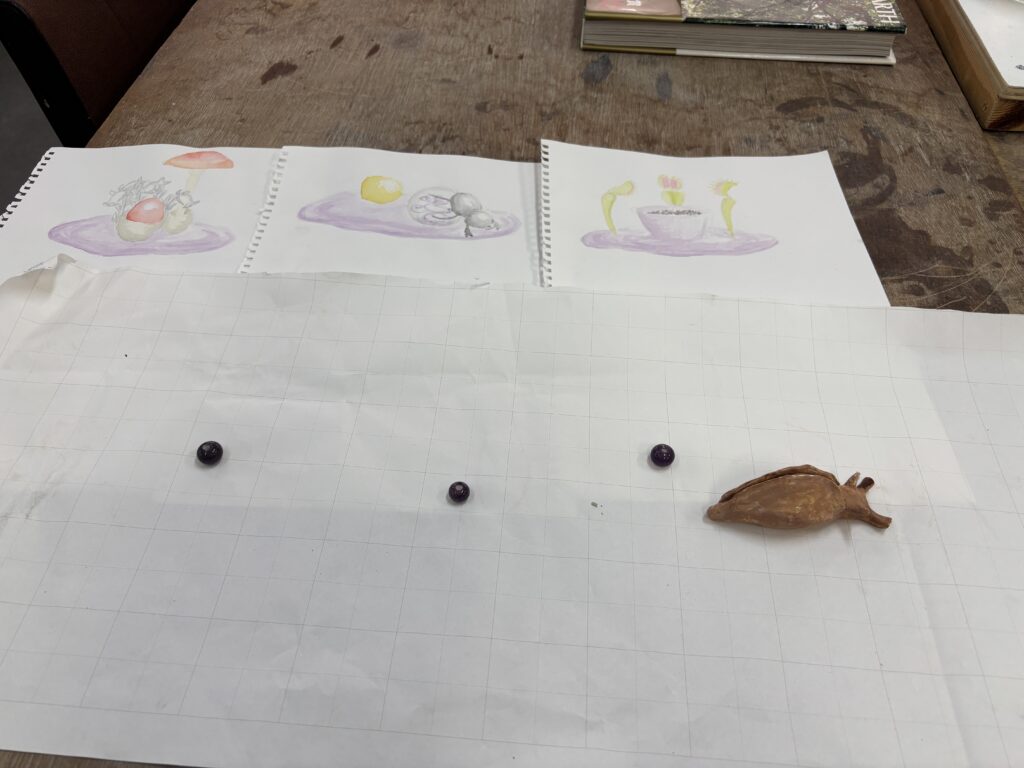

さて、清水さんの卒業制作のイメージは以下の通りでした。

▲先頭にアメフラシ、後ろに3つの生き物

この中で最も作る難易度が高いのは、先頭のアメフラシです。その理由はなんといってもそのサイズ。

【アメフラシ】長さ約80㎝×高さ約30㎝

【後ろの生き物】長さ・高さ約15~20㎝

大きなガラス作品を作りたい場合、温度管理や重さによる障壁が大きくなります。このアメフラシをガラスで作りたい場合、大きく分けて以下の作り方が考えられます。

1.吹きガラスで作る。(溶けたガラスを吹き竿の先に付け、成形。)

2.パート・ド・ヴェールで作る。(石膏型を作り、そこにガラス粒を詰めて電気炉で焼成。)

3.バーナーワークで作る。(ガラスの棒や管を溶着して、大きな構造にする。)

4.板ガラスを積層して作る。(平らなガラスを切り貼りして、大きな構造にする。)

5.その他(他にも色々な制作方法が考えられます。)

どれも、それぞれの難しさやそれによって出せる特有のガラスの表情があり、一概にこれがいちばん良いとは言えません。

今回清水さんがアメフラシの制作で選んだ技法は、2.パート・ド・ヴェール です。

その理由は…

「大きくなっちゃったんで、パートしかなくなりました!」

正直です!(笑)というのも、大きくて複雑な形を作るには、パート・ド・ヴェールはもってこいなのです。

吹きガラスも考えたそうですが、このサイズ(80㎝)を吹きガラスで作るのは、重さの問題で非常に難しいです。厚みにもよって変わりますが10~20kgにはなるであろう、ぐにゃぐにゃと動くガラスを、150㎝程度の吹き竿の先に付けて持ち運ぶことを想像してみてください。※ちなみにガラス付近50cm程度は熱すぎて持てません!

持つだけで腰を痛めてしまいそうなのに、成形作業もしないといけないとなると…大変厳しいことがわかると思います。

対してパート・ド・ヴェールは、じっくりと計画性を持って取り組めばかなり再現度の高い形が作れるのでおすすめと言えます。(粘土で原型を作り、その形をきれいに石膏で写し取ることができれば、理論上はそれと同じ形のガラスが生成できるからです。)

パート・ド・ヴェールの工程

1.粘土などの柔らかいもので原型を作る

2.それを石膏で型取り

3.粘土を取り除く

4.ガラス(粒や粉状のもの)を詰める

5.電気炉で焼成

6.石膏を割る

7.ガラスのバリ取りや磨きをする

しかし、比較的実現度が高いとはいえ、決して簡単というわけではありません。ここからは清水さんの「ガラスの巨大アメフラシ」との静かな戦いに密着していきたいと思います。

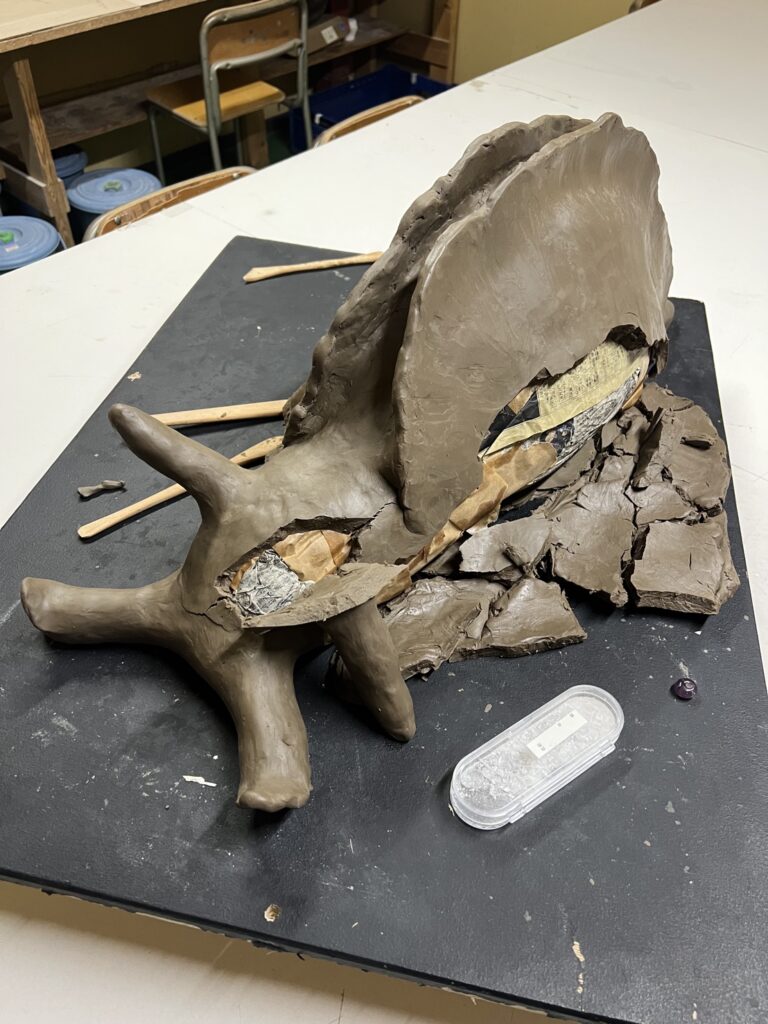

まずは粘土で、作りたい形をそのまま作る

早速ですが、こちらが清水さんが作り上げた粘土原型です。

▲完成した粘土原型。

シンプルに見えますが、かかった期間およそ【1か月】!

清水さんによるといちばん大変だったのは「暑くて粘土原型が崩壊したところですね(笑)」とのこと。

何がどう崩壊したのか、解説します。

実はこれは、中まで全部粘土というわけではありません。全部粘土で作ってしまうと、

1.重くなる。

2.石膏をかけた後、粘土を取り出すのに時間がかかる。

3.大量の粘土を買わなければいけない。

等の、少々厄介な問題が生じるのです。そのため、中心部は粘土ではなくこんなものを入れています。

▲新聞紙をまとめて作った芯材。

この周りに粘土を張り付けていくわけですね。

ただ、意外に新聞紙はツルツルしていて粘土が貼りついてくれません。そこで、何かしらの出っ張りや摩擦の大きい部分を加えてあげる必要があります。例えばこちら。

▲椅子の足に付けるフェルトのシールで、粘土の引っ掛かりを良くします。

そんな工夫を交えながら、やっと粘土を貼り終えたぞ!と思った矢先、清水さんに災難が降りかかったというのです。

暑さで油粘土が崩れ落ちた!

それは、休日、清水さんがバイト先で休憩をしている時でした。同期から一通のLINE。

「清水さん、粘土原型が壊れてる!」

なんと、形も完成して表面も滑らかに仕上げ、これから石膏をかけようと教室に置いておいた粘土原型が、このように一部剥がれ落ちてしまったというのです。

▲粘土がボロボロ崩れ落ち、芯材が露出。

今回の取材をしたのはこの事件からしばらく経った後でしたが、清水さんは当時を振り返ってシンプルに、「ショックでした。悲しい気持ちでした(笑)。」と。時間をかけて作ったものが振出しに戻った時のショックは大きいですよね。「でも、楽しかったですよ!」と言う清水さんに、ハートの強さを感じました。

この粘土崩壊事件の後、再び粘土を戻し、こちらのつるっとした原型が完成しました。

粘土と向き合う1か月、本当にお疲れ様でした!

次はこれをもとに石膏型を作る!

さて、次はこの粘土に石膏を塗っていきます。粘土原型よりも大変な工程の幕開けです。

▲所々、アメフラシがいる清水さんの机