7月から始まったパートドヴェールの授業は、夏休みを挟み10月まで続きました。基本的な型作りから、凹凸のある器のような応用的な型作りまで様々な手法を学んできました。

授業最終日は、今まで作ってきた作品をセルフプロデュースするというテーマで、展示と講評を行いました。

講評会における由水先生のお話の中では、「自分で自分をアピールすることは、自分の作品を世に出していく上で非常に大切」と。自信を持って「これ、良いですよね!見てください!」とアピールできる作品であれば、人々の心にも響くということです。

作者別に展示風景の一部をご紹介

作者別に展示ブースを見ていきましょう!

- 作者別に展示風景の一部をご紹介

- 1.ファンタジーと生き物への愛が織り交ざった世界観(総合基礎科)

- 2.かわいい中に少しブラックなテイスト(総合基礎科)

- 3.カラフルな色使いと遊び心(総合基礎科)

- 4.一つ一つに意味やストーリーがある作品たち(総合基礎科)

- 5.すりガラスのしっとり感を際立たせる柔らかなフォルム(夜間基礎科2年目)

- 6.緻密な仕事が圧巻(夜間基礎科2年目)

- 7.ハロウィンをテーマに(夜間基礎科2年目)

- 8.「6㎝×6㎝」という縛りを設けた連作(夜間基礎科2年目)

- 8.「お外でガラス」をテーマに(夜間基礎科1年目)

- 9.ライトアップで一つの世界を構築。(夜間基礎科1年目)

- パートドヴェールの授業を終えて…

1.ファンタジーと生き物への愛が織り交ざった世界観(総合基礎科)

▼煙を模した作品。タイトル「うやむや」

複雑な形の型取りには非常に苦労しました。

けむりの自由に動き続ける様を、動くことのできない四角と合わせることで、けむりの奔放さを表現したそう。一番上にはくちびるがあり、一人でただ楽しく歌っています。タイトルの「うやむや」は、土台の四角との境がうやむやになっていくことを表しました。

先生からのコメントで、「形なきものを形にすることは、作家として持つべきものの一つ」とありました。一方、土台の四角は対比をさせたいならばエッジだけでも艶出しすることが推奨されるとの指摘も。

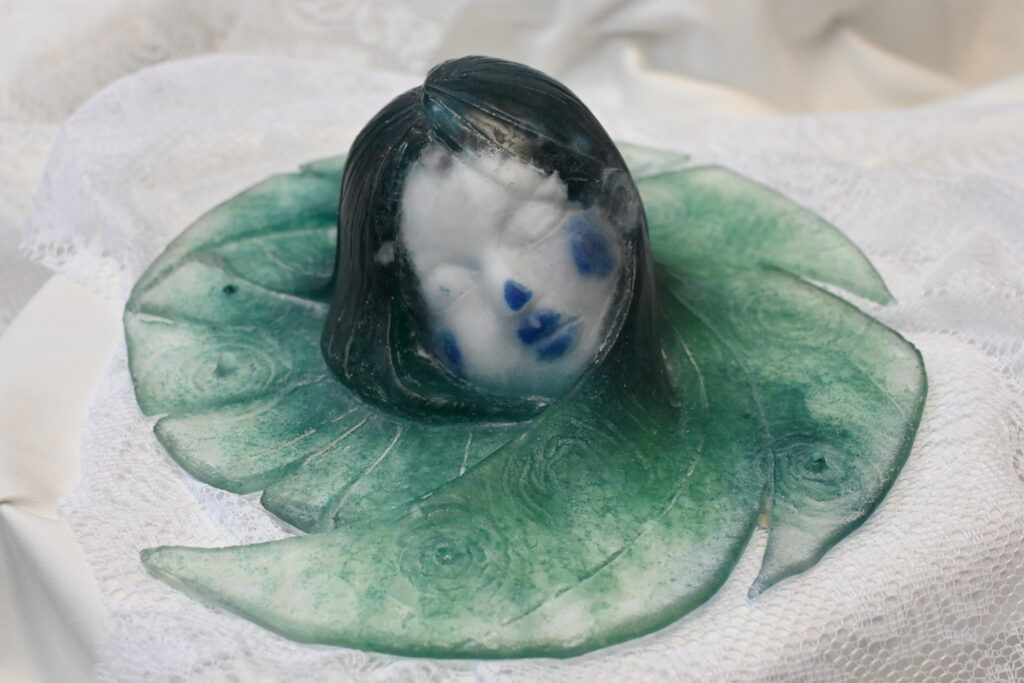

▼目を閉じた人のオブジェ

強すぎない存在感にこだわった一作。

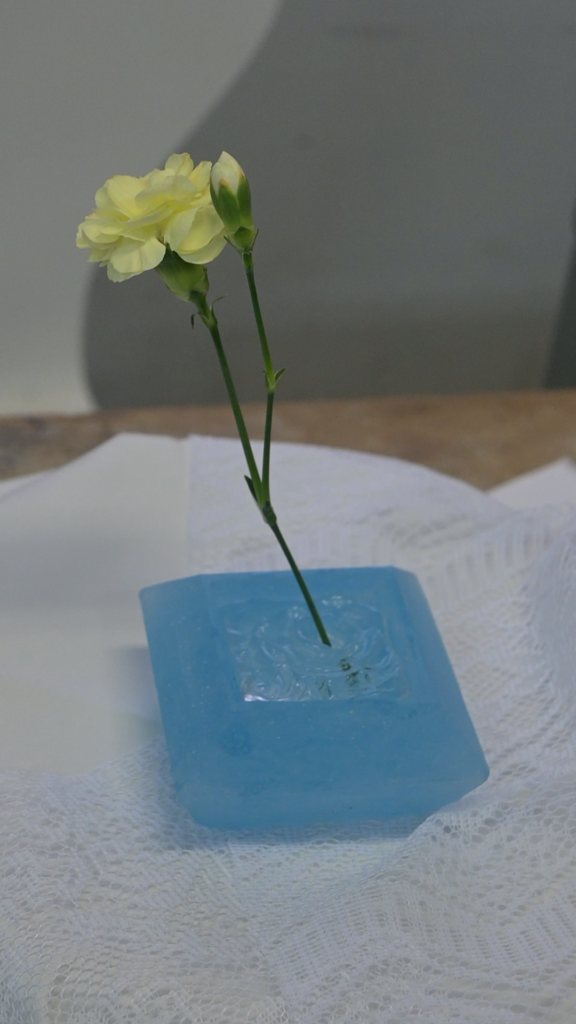

▼水面の花留めの花瓶

花は、切られて生けられるとそこから離れられません。そこで、花を生けたときの水の揺れをガラスで作ることで、花の生命力をずっと忘れずにいられる花瓶を作ろうとしたんだそう。

同期からも、欲しい!という声が多数。人気の一作となりました。

2.かわいい中に少しブラックなテイスト(総合基礎科)

▼心臓に突き刺すことができるペン立て。

ガラスの透け感とパステルカラーの色遣いによりコミカルさが感じられ、ペンを使うのが楽しくなりそうです。

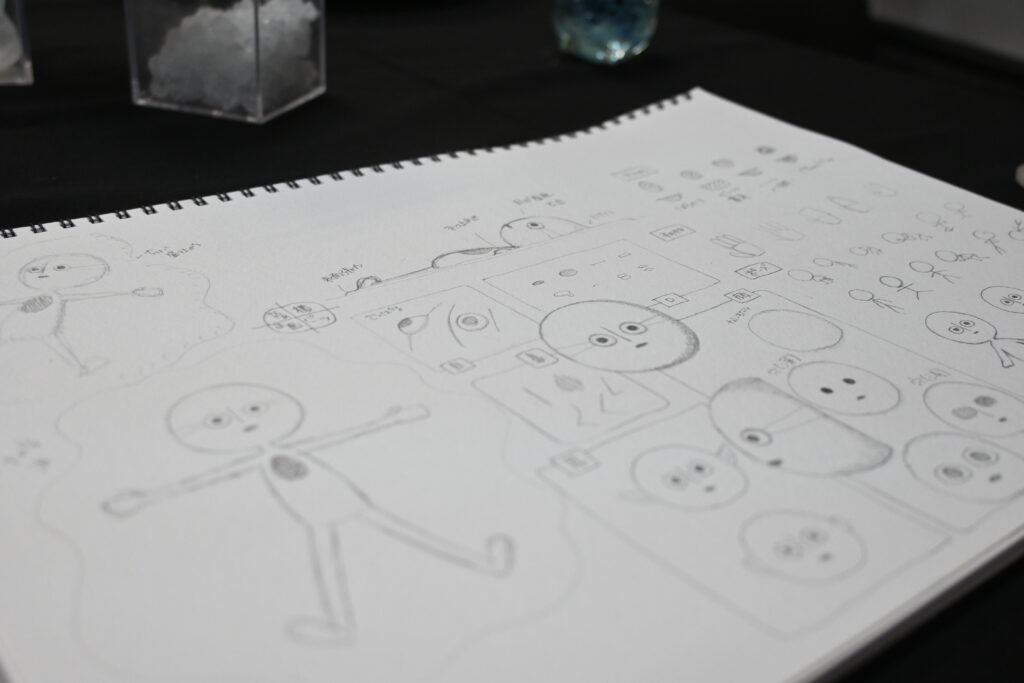

▼デザイン画

パートドヴェールという技法は、鋳造のようなものなので、型作りが仕上がりを左右します。ガラスを触っている時間よりも、型の準備の時間が長い技法なのです。そのため、このように細かい造形まで事前に考え抜くデザイン力が大切になります。

▼ウサギの置物

一緒に展示されているザラメ状のガラスが、材料となっています。この粒の細かさによって、完成したガラスに入る泡の細かさが変わってきます。

▼大きい粒のガラスを使ったもの

▼中ぐらいの粒を使ったもの

▼さらに細かい粉状のガラスを使ったもの

▼粉状のガラスに色ガラスを少々入れた模様入りの器

3.カラフルな色使いと遊び心(総合基礎科)

▼器「天空の尖塔」

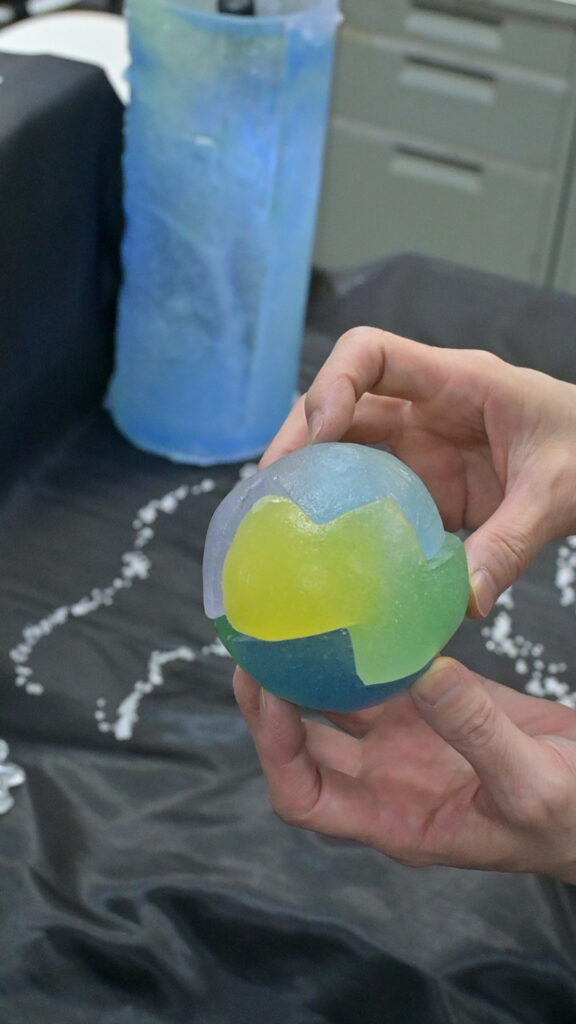

▼「球のパズル」

ギザギザをしっかり嚙合わせるための削りの作業に苦労しました。

別作品を置き場にしてもいいのでは!?と試しに置いてみました。

こんなところから次の作品のアイディアが生まれてくるかもしれません。

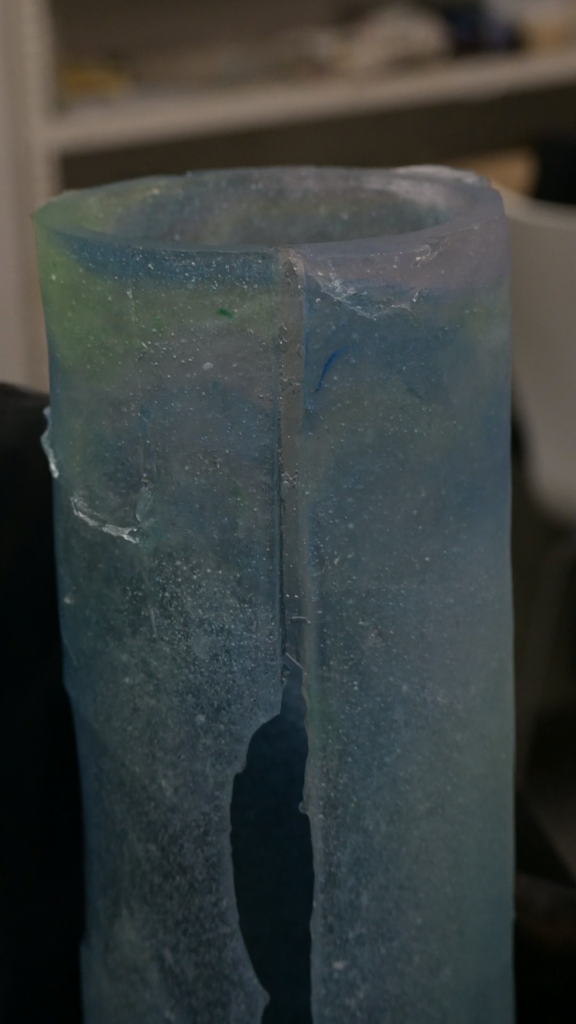

▼ランプシェード「霜柱」

もとは筒になる予定でしたが、焼成時ガラスが上手く流れず穴が。それが自然の霜柱の造形と重なり、作品化しました。

▼型作りではとても苦労しました!(茶色い円柱…水粘土、白いペースト…石膏)

4.一つ一つに意味やストーリーがある作品たち(総合基礎科)

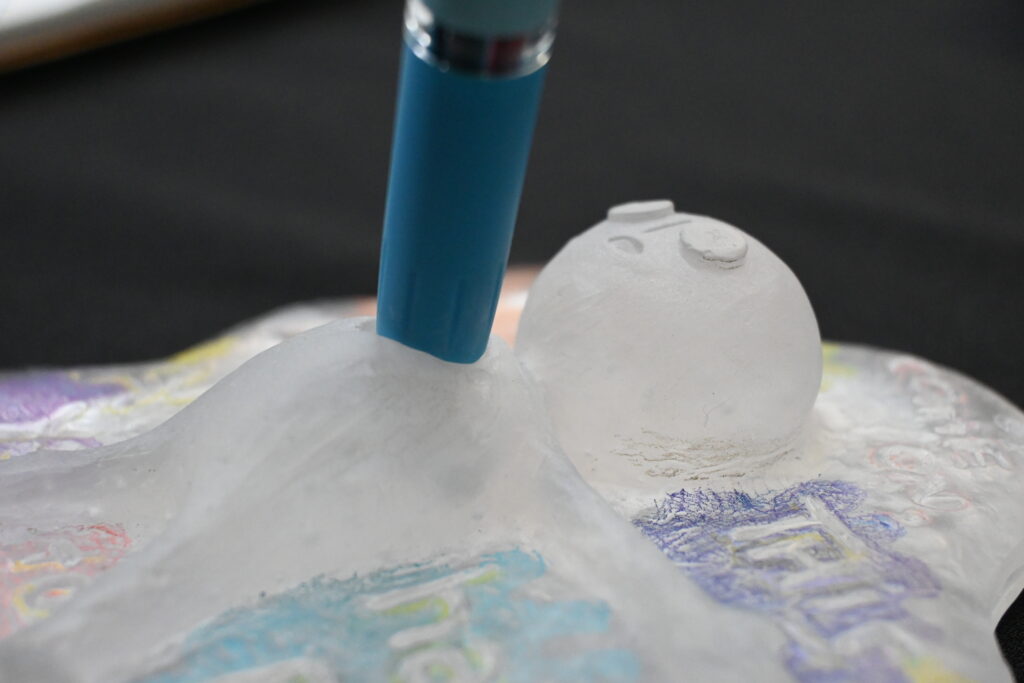

▼サウナハットを被った頭部

一個目の作品とのこと。授業開始当初はパートドヴェールという技法になじみがなかったので不安もあったそう。ただ、なんとなくあった「泡があって優しい感じ」というパートドヴェール作品に対するイメージを再現してみるべく、自身が最もリラックスできる「サウナハットを被って外気浴している時」を作品にしたそうです。

▼高校最後の野球で負け、悔しくてボールを握っているオブジェ。

現在は高校卒業から10年経っているそうですが、甲子園を見ていてこの作品を思いついたそう。何かが終わるということは、また新しいことが始まる分岐点。そんな思いを込めてタイトルは「終わり、始まり。」

しかし、同期や先生からは「トロフィーに見える」「勝ってボールを突き上げているように見える」とのコメントも!?展示して発表することで、他人の視点を知ることができます。

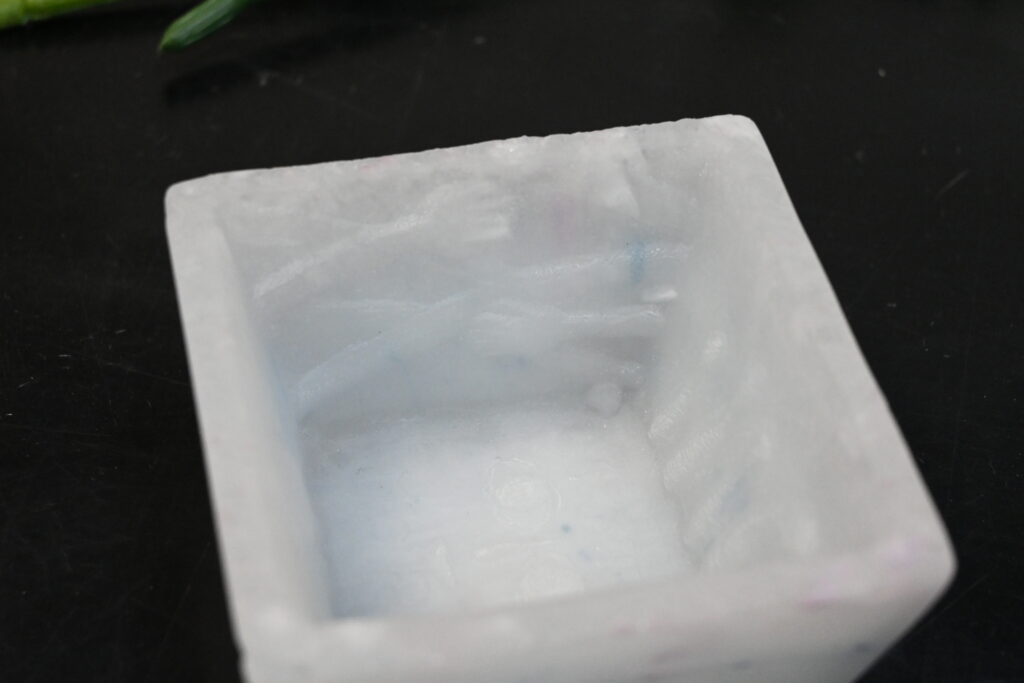

▼プレス型のぐい吞み/アクセサリー入れ

ぐい吞みとして作ったものの、飲み口部分のガラスに少々空気が入ってしまったことにより凹凸が激しく、飲むには難しい状態。そこで、アクセサリー入れやライトとして作品化することを考えたそう。よってタイトルは「UP TO ME(自分次第)」。大西先生からも、「ピンチはチャンス。ガラスづくりで失敗はよく起こるもの。どうカバーしたらいい作品になるかを常日頃から(先生も)考えている。」そんなコメントを頂きました。

- 焼成直後

- 開けると、緑のガラスのはみ出しが

- 型を壊す

- 飲み口に気泡

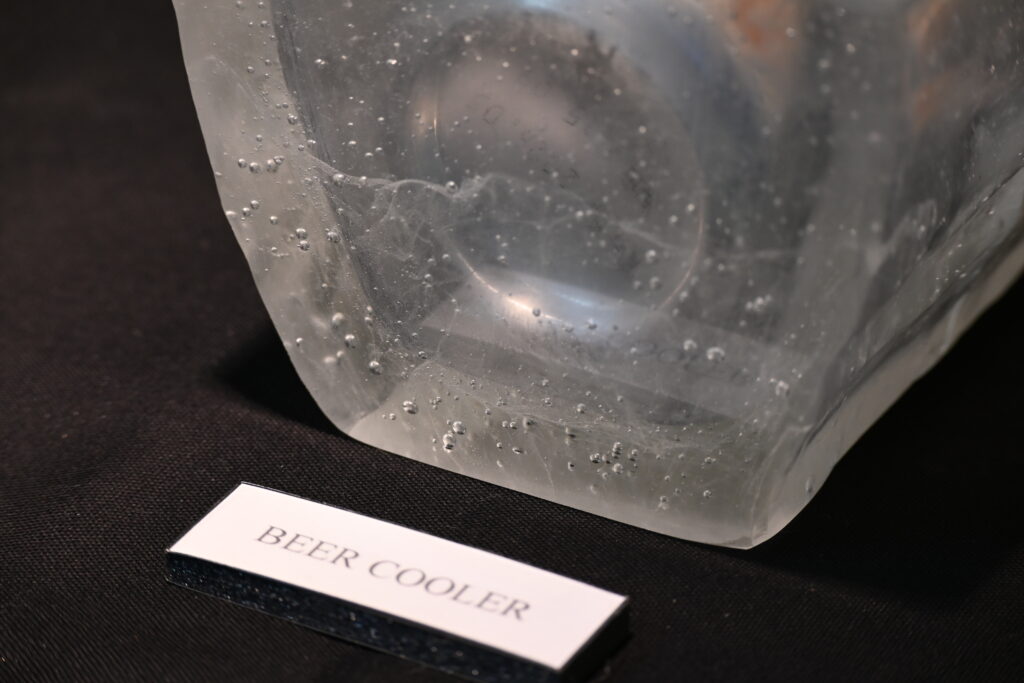

▼ビールクーラー

「なくてもいいけど、あったら嬉しいもの」をテーマにして作ったそう。周囲のビール好きからも非常に好評でした。

5.すりガラスのしっとり感を際立たせる柔らかなフォルム(夜間基礎科2年目)

※夜間コースの皆さんは、授業時間が約半分のため、全日制が1年で学び終えるカリキュラムを、1年目で半分、2年目でもう半分という形で学びます。こちらの学生は2年目。

▼二つセットのピンクの器。

底部のツヤツヤ感は、磨いて出したものではなく、もともと石膏に触れていなかった面を残したとのこと。

▼アジサイの蓋物

こういった蓋物は、上部と下部を別々に作ります。サイズが合わなかったりして苦労したとのこと…。ピッタリ合ったものが完成してよかったです!アジサイの輪郭の適度なツヤと、周囲の白い部分のマットさの対比により、アジサイの存在感が際立っています。大事なものを入れたくなる作品です。

▼青のグラデーションの器

展示方法にも注目です。あくまでガラス作品を邪魔しない小物をチョイス。

6.緻密な仕事が圧巻(夜間基礎科2年目)

▼タイトル「アラベスク」

作者は曼荼羅的な模様が好きだそう。繊細なピンクの模様は、まずはシンプルなお皿の石膏型を作ってから、石膏型の表面を引っ搔いて模様の溝を作り、そこにピンクのガラスの粉を詰めて焼いたとのこと。

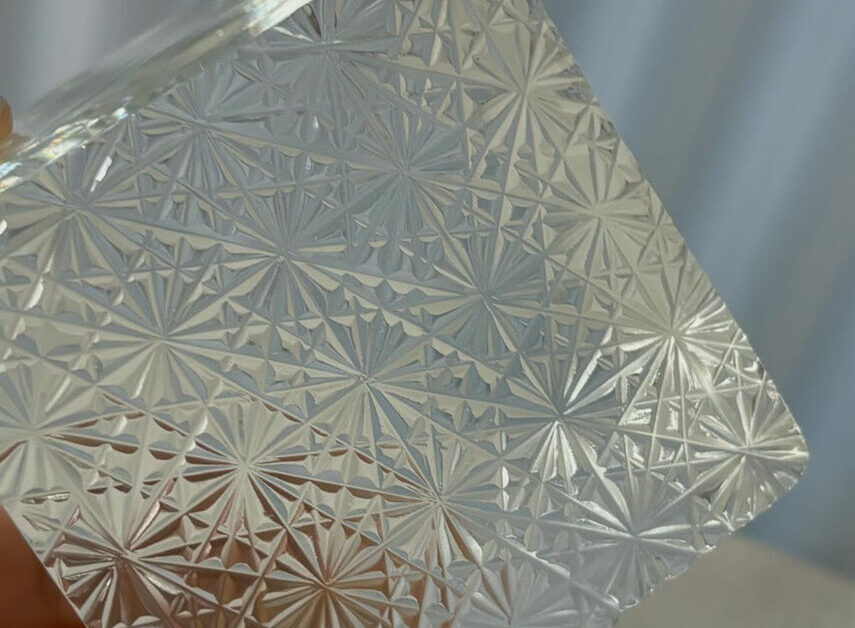

▼鏡面磨きの器「夕暮れ」

回転させるとキラリと光ります。もちろんこちらも窯出し直後はザラザラして曇っていました。しっかり時間をかけて磨きました。

ガラス作品にどこまでツヤを出すかにも、作者のセンスが問われます。こちらの学生の場合、「アラベスク」の方は素朴な感じにするためにあえて磨かなかった一方、「夕暮れ」は最大限磨くことで六角形の直線的なフォルムを際立たせています。

7.ハロウィンをテーマに(夜間基礎科2年目)

「魔女の鍋」をテーマに作ったそう。ピンクの鍋に入っているのは、バーナーワークで作ったガラスの虫歯。

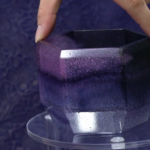

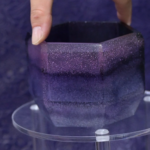

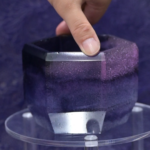

8.「6㎝×6㎝」という縛りを設けた連作(夜間基礎科2年目)

1年目の時から制作してきたシリーズ。高さ6㎝、口径6㎝とあえてサイズを縛るという、今まで他の学生があまりやってこなかったアイディアで、周囲からも高評価でした。つい、どれにしよう?と選びたくなる気持ちが湧きます。

8.「お外でガラス」をテーマに(夜間基礎科1年目)

1人でキャンプをするのが好きな学生。割れ物であることからなかなかアウトドアには用いられにくいガラスですが、あえてガラスを外で楽しもう!という提案。

▼色見本の三角柱をおでんに見立てて

実はこちらの三角柱のガラスは、全員に与えられた課題の「色見本」。自分で色ガラスと無色のガラスを配合し、焼成し、決まったサイズの三角柱に加工するという課題です。展示方法に毎年個性が出るのです。こちらはもうおでんのこんにゃくにしか見えなくなってきました!

▼不思議な形のランタン

実はこのランタンは環境汚染をテーマにしたそうです。SNSでは、自然で癒されている投稿があふれているけれど、「自然といつまでも共存できるのか」ということも考えなければいけない…そんな思いがこもっているそうです。

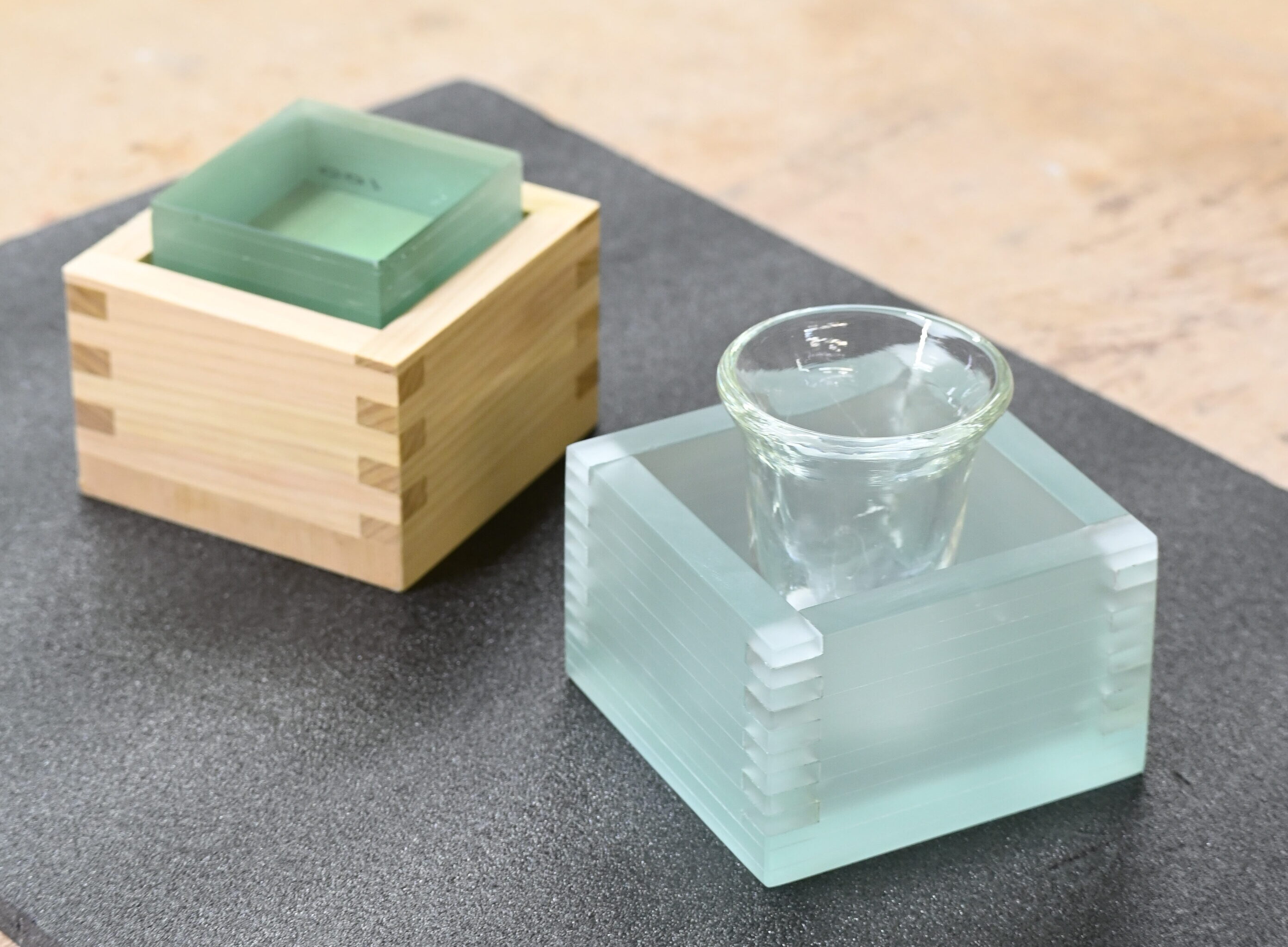

▼吹きガラスで作った酒器と、パートドヴェールで作ったます

本物のますを型取りした石膏型で作りました。磨きもしっかり鏡面まで行いました。吹きガラスも、半年前は未経験だったと思えないほどしっかり形を作れています。自分で作ったガラスで飲む気分は格別ですね!

9.ライトアップで一つの世界を構築。(夜間基礎科1年目)

画像では見えにくいですが、ドライアイスを用いてスモークがたかれ、幻想的な雰囲気を醸し出していました。

▼パートドヴェールのプレート・パートドヴェールの色見本(三角柱)・吹きガラスの組み合わせ

このプレートは、同じ形で左右で色違いのものを制作し、対称の位置に配置。西洋の左右対称の建築をイメージ。

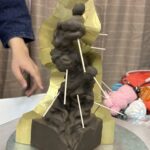

▼中央のオブジェはこんな感じ

凹凸があるため、割り型という応用的な型で作成しました。型取りや焼成でいくつもの壁に当たりましたが、なんとかガラスになってよかったです。

パートドヴェールの授業を終えて…

パートドヴェールという、ガラスを触る以外の時間(粘土造形や石膏取りなどの準備)が大事な技法を学ぶことで、一段と計画性が身についたと思います。また、今回のセルフプロデュースを通じて、自分がガラスで何を作りたいのか、どう見られたいのかがより明確になったのではないでしょうか。

今後も色々なパートドヴェール作品を作ってください!

作品の一部は、12月に開催の「学生作品展2025」にて販売されます。

学生作品展 2025 12月19日より3日間開催します 自由が丘「Gallery Le ciel bleu」にて | 東京ガラス工芸研究所